C’è una frase nel Vangelo di Matteo che oggi suona meno come una preghiera e più come un ultimo avvertimento, di quelli che ti sussurrano all’orecchio prima che tutto crolli:

«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli» (Mt 18,10).

Oggi, 1° febbraio 2026, si celebra la 48ª Giornata Nazionale per la Vita. Il tema scelto dai Vescovi italiani è secco, urgente: “Prima i bambini”. E qualcuno potrebbe pensare: “Vabbè, la solita festa delle primule, dei buoni sentimenti e delle raccolte fondi”.

Magari fosse così.

Perché se togliamo la patina di retorica e guardiamo in faccia la realtà, questa non è una festa. È un bollettino di guerra. E noi, come civiltà adulta, ne usciamo sconfitti su tutta la linea.

L’innocenza sotto assedio

Il Cimitero dei Numeri (Dati 2024-2025)

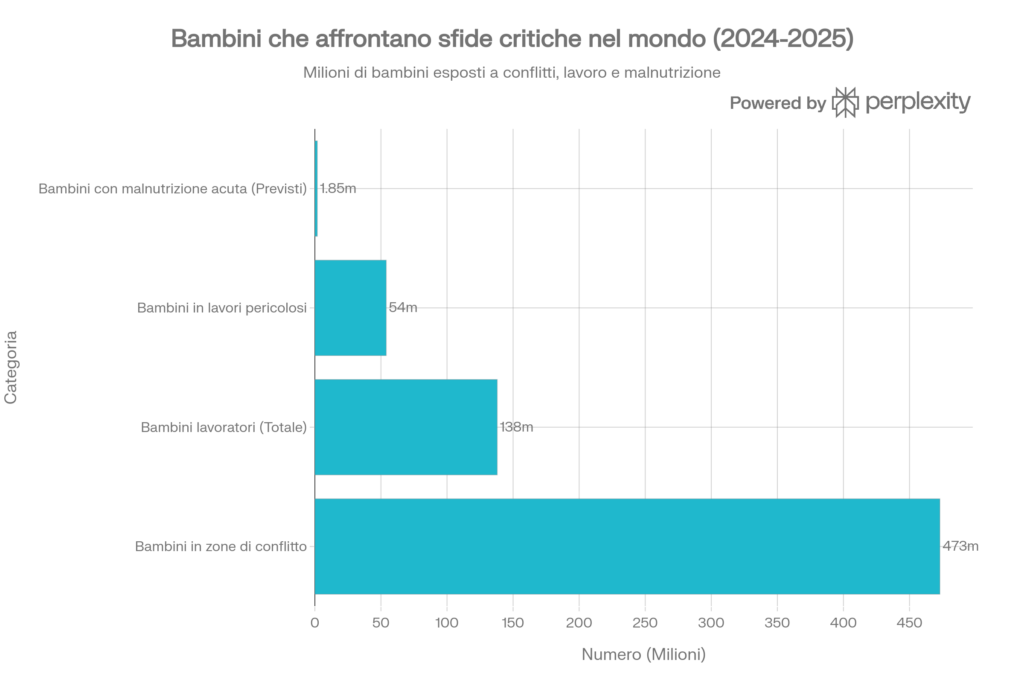

Ho provato a scavare nei database più recenti (UNICEF, Save the Children, rapporti ONU). Niente filtri, niente “indorare la pillola”. I dati sono nudi e crudi, e fanno male fisico.

GUERRA: 473 milioni di bambini vivono in zone di conflitto. È 1 bambino su 6 al mondo. Nel 2024 abbiamo toccato il record storico di 12.000 bambini uccisi o mutilati direttamente dalle armi (+42% rispetto al 2020).

FAME: Mentre buttiamo il cibo, 1,85 milioni di bambini rischiano di morire di malnutrizione acuta entro pochi mesi. A Gaza, l’80% delle morti per fame sono piccoli.

SCHIAVITU’: L’obiettivo mondiale “Zero Lavoro Minorile entro il 2025”? Fallito. Ci sono ancora 138 milioni di bambini che lavorano invece di giocare. Di questi, 54 milioni fanno lavori pericolosi (miniere, fabbriche tossiche).

TRATTA: 1 vittima su 3 del traffico di esseri umani è un minore. Se sei una bambina, nel 61% dei casi il tuo destino è lo sfruttamento sessuale.

Leggendo questi numeri, c’è pure qualcuno che ha il coraggio di dire che mostrare certe statistiche o le foto dei bambini sotto le bombe è solo “propaganda” o “pietismo”. Io mi chiedo quale mostro possa girarsi dall’altra parte di fronte a una realtà del genere, liquidandola come marketing emotivo. Se questi numeri non vi tolgono il sonno, il problema non sono i dati. Il problema è la vostra umanità (o quel che ne resta). Se vi fanno stare male, allora non siete ancora persi.

Il PIL non ha cuore (e nemmeno futuro)

Il vero problema è che viviamo in un sistema – economico e culturale – che ha un difetto di fabbrica: misura tutto, ma non dà valore a nulla. Un bambino che gioca al parco? Per il PIL è zero. Non produce, non consuma abbastanza, è “improduttivo”. Un bambino che studia? È una voce di costo per lo Stato.

Li trattiamo come un peso, come un accessorio costoso da permettersi “se avanza tempo e denaro”. E intanto, cosa stiamo preparando per loro? Stiamo imbandendo una tavola avvelenata. Li invitiamo alla festa della vita, ma lasciamo loro da pagare il conto di un ristorante che abbiamo devastato:

• Un debito pubblico mostruoso che non hanno contratto.

• Un pianeta al collasso climatico che non hanno inquinato.

• Una geopolitica fatta di guerre che non hanno dichiarato.

È il paradosso supremo: li consideriamo “inutili” per l’economia di oggi, ma stiamo scaricando sulle loro spalle tutto il peso del domani. È un atto di egoismo generazionale senza precedenti.

La Resistenza della Tenerezza

Mettere “Prima i bambini”, allora, non è uno slogan da asilo nido. È l’atto politico più rivoluzionario che possiamo fare nel 2026. Significa smettere di guardare il mondo dall’alto del nostro profitto e iniziare a guardarlo dal basso, ad altezza occhi di bambino.

Oggi, non limitatevi a comprare la primula fuori dalla chiesa per lavarvi la coscienza. Guardate un bambino negli occhi – vostro figlio, un nipote, o quel ragazzino sconosciuto in metro – e chiedetevi: “Sto costruendo un mondo degno del suo sguardo?”. Se la risposta è no, abbiamo ancora molto lavoro da fare.